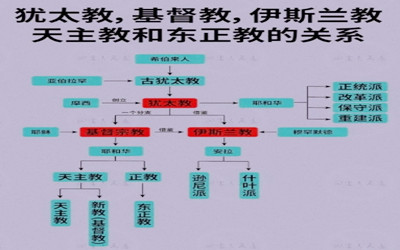

在人类历史的长河中,宗教信仰一直是一种强大的精神力量。然而,不同的宗教信仰之间,由于教义、仪式和信仰认知的差异,往往会产生难以调和的矛盾,例如欧洲国家与伊斯兰世界的基督教和伊斯兰教的长期不融合。这种矛盾不仅影响了国家间的关系,更在某种程度上阻碍了世界的和平与发展。

与此形成鲜明对比的是,中国作为一个 “ 无神论 ” 传统深厚的国家,其独特的哲学思想和文化观念,为世界的和平与发展提供了另一种可能的路径。中国的 “ 天人合一 ” 思想,强调人与自然的和谐共生,倡导知行合一的价值观,这些理念在当今世界显得尤为珍贵。与此同时,中国的优秀传统文化,如儒家思想、道家哲学等,都蕴含着深厚的和平与包容精神。这些文化观念不仅塑造了中国人民的性格和价值观,更为中国与世界各国的友好交往提供了坚实的文化基础。因此,在当今全球化的背景下,中国的优秀传统文化更有可能融入世界,为拯救世界提供独特的智慧......

总而言之,中国的 “ 和而不同 ” 思想,强调在尊重差异的基础上寻求共识,这为解决国际争端、促进世界和平提供了有益的启示。对此,请在此与大家分享吧!自古以来,我国就有“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的志向和传统。一切有理想、有抱负的中国人都应该立时代之潮头、通古今之变化、发思想之先声,积极建言献策,担负起历史赋予的光荣使命!快来《共绘网》的评论区参与讨论吧!

一共有人参与 条评论

中国传统文化,是注重“历史精神”的。既是看重了一切人文社会的实际措施,自然必会看重历史经验。因社会人文是在历史演变中完成,又须历史经验来作指导。 周公是一个有实际成效的政治家,同时又是一个成功的历史人物,孔子作《春秋》,成为中国第一部最有系统而又寓有甚深折理的历史书,此是孔子生平的唯一著作。即此可见中国学学里历史一项所占分量之重大。所以中国此下经史之学是密切相通的。 《尚书》中固然保留了当时许多历史文件,但《诗经》中所包有的当时许多的历史情实,更较《书经》为丰富。《诗经》可谓是中国古代一部史诗。因其诗中大部分内容,实即是历史。 至于《春秋》,则显然是有意于一种正式的历史编纂了。《仪礼》所载,是当时社会一切礼俗,亦得目为是一部历史书。惟其成书时代则尚在孔子之后。 如此说来,五经中四经全可说其是历史。只有《易经》,最早本不为儒家所传习,尤其是经中之“十传”部分,都完成在孔子之后,更应在战国晚年,其中融会入许多道家、阴阳家思想,显然与上四种不同。 但中国文化传统中的人文精神既不反宗教,也不反自然,中国人总想把自然律则和人文措施相融会合,这是中国传统理想中所谓的“天人合一”。 《易经》一书,尤其是“十翼”便是古人用来探讨自然与人文之相通律则的。因此《易经》也为后人重视而被列为经书之一了。——钱穆先生《中国学术通义》

(0)

(0)

中国文化过去最伟大的贡献,在于对天、人关系的研究。中国人喜欢把天与人配合着讲。我曾说天人合一论,是中国文化对人类最大的贡献。 从来世界人类最初碰到的困难问题,便是有关天的问题。我曾读过几本西方欧洲古人所讲有关天的学术性的书,真是不知从何讲起,西方人喜欢把天与人离开分别来讲。换句话说,他们是离开了人来讲天。这一观念的发展,在今天,科学愈发达,愈易显出它对人类生存的不良影响。 中国人是把天和人合起来看。中国人认为天命就表露在人生上,离开人生,也就无从来讲天命。离开天命,也就无从来讲人生。所以中国古人认为人生与天命最高贵最伟大处,便在能把他们两者和合为一。离开了人,又从何处来证明有天。 所以中国古人,认为一切人文演进都顺从天道来。违背了天命,即无人文可言。天命、人生和合为一,这一观念,中国古人早有认识。我以为天人合一观,是中国古代文化最古老最有贡献的一种主张。钱穆

(0)

(0)

中国人是把天和人合起来看。中国人认为天命就表露在人生上,离开人生,也就无从来讲天命。离开天命,也就无从来讲人生。所以中国古人认为人生与天命最高贵最伟大处,便在能把他们两者和合为一。离开了人,又从何处来证明有天。

(0)

(0)

各个思想体系趋于完善且封闭,产生防御与排他轴心时代奠定了人类文明思想的基础,各文明形成了自己的哲学、宗教体系(如儒学、佛教、希腊哲学等)。中世纪则是这些思想体系的延续与巩固。中国的儒学在中世纪被强化为官僚体系的核心;印度教吸收佛教思想,形成了更复杂的宗教体系;欧洲以基督教为核心,希腊哲学被改造为神学的附庸。这种“体系化”虽然稳定了社会,但也压制了思想上的进一步突破。前现代时期的社会和政治虽然有战争和动荡,但总体上趋于保守(如封建制度、宗教统治),缺乏思想突破的“危机感”。文明之间虽然物质交流频繁,但思想上更倾向于内向化和防御性,缺乏深度的思想对话。桃河滩上空的风筝

(0)

(0)

分析的有理有据有节,到位!熊猫的智慧融合了几千年的文化底蕴,有战胜大漂亮的思想基础,汇集了若干聪明才智的先人思维,更有前无古人后无来者的教员留下的不休思想,还有中华民族不屈不挠的精神,大漂亮无论如何也没有办法取胜!感谢作者的精彩分析!

(0)

(0)

我们在二O二五年新的一年,祝愿伟大的祖国顺风顺水创造更加辉煌的战积,感恩过去乘风破浪向前,为今后我们的锦绣前程铺垫了坚定信心的基础,愿我们的国家经济建设一路繁荣昌盛,国强民富心齐聚一堂,为中华民族伟大复兴而贡献一点力量!

(0)

(0)

尽管物质与技术交流更频繁,但思想层面的交流却受到以下因素的限制,逐渐区分了方向,拉开了差距: 宗教的主导性中世纪是一个宗教占据主导地位的时代。西方基督教、伊斯兰教和印度教都形成了高度一体化的思想体系。这些宗教体系对外来思想的吸收往往较为保守,甚至排斥异端思想。例如:欧洲中世纪的基督教神学压制了古希腊理性主义;伊斯兰世界在黄金时代后转向神学保守主义,科学和哲学发展停滞。在这种宗教统治下,思想的跨文明传播受到限制,更多是宗教教义的传播。

(0)

(0)

不同的发展道路及其特点。 1.中国:以儒家为核心的伦理政治传统轴心时代的百家争鸣(儒、道、法、墨等)在汉代结束,儒家思想被汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”确立为官方意识形态。儒家思想与中国的中央集权政治紧密结合,形成了以伦理教化为核心的官僚制度。佛教在魏晋南北朝时期广泛传播,但在唐宋之后逐渐本土化,与儒道两家融合,形成宋明理学(新儒学)。中国社会在很长时间内维持了文化与政治的高度统一,经济上也领先世界(如唐宋时期)。但过于强调伦理教化和政治稳定,缺乏对科学、技术和个人自由的系统性探索,导致在近代工业革命中落后。 2.印度:宗教哲学的繁荣与社会分化轴心时代的印度思想(如佛教、耆那教、吠檀多哲学)继续蓬勃发展,但随着时间推移,佛教逐渐衰落,印度教重新占据主导地位。印度教吸收了佛教的思想,同时强化了种姓制度,将哲学与宗教融入社会结构中,形成了独特的宗教文化传统。伊斯兰教在公元8世纪后传入,逐渐影响印度北部。印度思想对哲学、宗教的探索极为深入,但种姓制度的僵化限制了社会的流动性。未能形成强大的中央集权国家,导致在近代面对外来冲击时(如英国殖民)更加脆弱。桃河滩上空的风筝

(0)

(0)

这文章写得好,比喻打得最好,真正的正能量。[爱心][爱心][爱心][强][强][强][强][强][强][强][握手][握手][握手][握手][握手][握手][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

(0)

(0)