一

据黄萱(陈寅恪助手)回忆,"文化大革命"期间她若去看望陈寅恪,须先向历史系的掌权者提出申请,经同意后方能登门探问。但数年间她还是有一些机会与陈寅恪见面。有次,陈寅恪突然问她"反动"二字作何解,黄萱无言以对。"通识"如陈寅恪,竟有如此一问,其悲愤莫名的心境可以想见。又有一次,陈寅恪对前来探望他的黄萱说:"我的研究方法,你是最熟悉的。我死之后,你可为我写篇谈谈我是如何做科学研究的文章。"黄萱回答:"陈先生,真对不起,你的东西我实在没学到手。"陈寅恪说:"没有学到,那就好了,免得中了我的毒。 "二十年后,回首往事,黄萱这样说:"我的回话陈先生自是感到失望。但我做不到的东西又怎忍欺骗先生?陈先生的学识恐怕没有什么人能学,我更不敢说懂得其中的一成。"陈寅恪这些话表明,"没有参加运动"的老人,对形势并不陌生,他的思维依然清晰与敏锐。

因陈寅恪晚年双目失明,黄萱自愿当其助教,14年如一日,每日准时来到陈寅恪住处,查找书籍,朗读材料,誊录书稿,直到文革开始,她被赶走。

从一九六六年冬开始,陈寅恪多次被迫作书面检查交待,又因其所谓反对共产党,反对马列主义的罪行交代不彻底,屡屡被校方及"造反派"勒令重新补充交代。据个别看过这些书面交代的人回忆,这些交代材料也有"文革"期间人人都不能不写的套话,但真正最能显示陈寅恪心态与风骨的,还是陈寅恪数次递交的"我的声明"。一九六七年四月二日,陈寅恪便有这样的一纸"声明":"一,我生平没有办过不利于人民的事。我教书四十年,只是专心教书和著作,从未实际办过事;二、陈序经和我关系,只是一个校长对一个老病教授的关系,并无密切的往来。我双目失明已二十余年,断腿已六年,我从来不去探望人。三、我自己的一切社会关系早已向中大的组交代。"

二十年间,晚年的陈寅恪为历史留下了多份"声明"及申述书函。从用词到行文风格,这份"声明"与陈寅恪以往的"声明"极为相似,当是陈寅恪发自内心情感的文字无疑。在最混乱的一九六七年,陈寅恪式的"尊严",一有机会仍顽强地展示。

可惜,相似的展示在今天已迹近难寻。那么,支撑著这位早几年已平静地等待死亡降临的文化大师,度过一千多个恐怖与痛苦日子的精神支柱是什么呢?一份当年中山大学编写的"形势报告",有一股充满了极"左"语言的叙述,为我们猜测陈寅恪在这三年的精神状态留下了极为重要的原始资料。在陈寅恪生命最后的一年,中大山大学对"反动学术权威"陈寅恪曾有如此描述:"陈寅恪对蒋家王朝的覆灭、对于亡国、共产党是不甘心的"(原文如此--引者)。他声称"不吃中国面粉","不为五斗米折腰"。他狂叫"兴亡遗恨尚如新"。他还说,"虽然年纪老到皮包骨了,但还不愿死,要看共产党怎样灭亡","死了以后,骨灰也要抛在大海里,不留在大陆。简直是反动透顶,恶毒至极。在无产阶级文化大革命中,革命群众对他也确实愤恨至极……他要至死不变,就让他带著花岗岩脑袋见上帝去吧!"

"文化大革命"的无限上纲上线、极尽断章取义之能事等等做法早为世人所厌恶。所以"文革"期间的材料可信程度应打上问号。但陈寅恪"一直态度十分恶劣",引起群众愤恨至极,则完全有可能折射出历史的真实--陈寅恪纵死也"不甘心"。在中山大学当年的"总结"或"形势报告"一类的材料中,对"反动学术权威"一类的人用上"反动透顶,恶毒至极"等评语,并咒骂"就让他带著花岗岩脑袋见上帝去吧",陈寅恪是唯一一人。需知,这样的语言还是来自比较"正规"的校方正式文件、学习材料之中。

校方痛斥陈寅恪"兴亡遗恨尚如新"一句诗,出自"论再生缘"中陈寅恪感叹与陈端生感同身受而吟咏的一首七绝。诗云:"红杏青松画已陈,兴亡遗恨尚如新。山河又送春归去,肠断看花旧日人"。"造反派"们只是凭直觉认为"兴亡遗恨"与新旧政权有关。中山大学前历史系教授何肇发二十多年后这样认为,幸亏当年"造反派"根本读不懂陈寅恪的诗,不然陈寅恪极有可能当场被打死。痛哉斯言。

另据知情者回忆,"文革"期间"造反派"曾令金应熙等人"注释"陈寅恪的诗作。故陈寅恪的"反动诗作"也成为陈寅恪的一条罪状。

"不甘心"的陈寅恪,微弱的生命之火竟忽明忽暗地残存了一千多个日子,直到耗尽了最后一缕不平之气。从一九五九年陈寅恪第一次用文字的形式公开表达死"的意志开始,"死亡"的话题从此若隐若现地伴随著他的余生,但他一直顽强地活著。当无数人在"文化大革命"中以死来解脱生命所不能承受的屈辱与重压时,甚有条件自行了断此生的陈寅恪,却表现了令人意想不到的生存意志。

陈寅恪的"不甘心",绝非如"造反派"所认为的为了"蒋家王朝"。在一九六三年至一九六四年的官方档案中,明确地记载着这两个"备战"风云甚浓烈的年头。陈寅恪对形势有如此判断,"他对国民党是否有能力反攻大陆表示怀疑"。一九六四年十月十六日,中国第一颗原子弹试爆成功,"他(陈寅恪)表示高兴,认为我国有了核力量将会更加强大。"这些记载表示,陈寅恪对当时中国共产党的力量分析与评估,体现了一个历史学家的睿智。

二

陈寅恪没有死于精神崩溃,而是死于生理机能再也无法忍受非人的折磨。

令陈寅恪最感痛苦的折磨,是在"文革"中已成帮凶的一物--有线广播的高音喇叭。

东南区一号刚好坐落在康乐园中区的制高点大钟楼的对面,有两年的时间,陈寅恪日夜为四面八方的高音喇叭所包围,痛苦不堪。在正常时期,陈寅恪尚且要靠安眠药才能入睡,在这段岁月陈寅恪如何忍受苦不堪言的摧残,想来其真相已永远不足为外人道矣。造反者知道陈寅恪不能"看"(陈寅恪已失明),但可以"听",便别出心裁地发明了一种以听觉达到摧残的手段。每当召开大型批斗会,便将几只高音喇叭直接吊在陈宅的屋前屋后,有时甚至将小喇叭吊到了陈寅恪的床前,名曰"让反动学术权威听听革命群众的愤怒控诉"。二十年后,梁宗岱的夫人在其用血和泪写成的《宗岱和我》一书中,有这样一段描述:

那时候,挨整的人及其家属都特别害怕高音喇叭,一听高音喇叭声,就战战兢兢,因为红卫兵经常用高音喇叭通知开会,点人出来批斗、游行,而出去一次也就是小死一场。历史系一级教授陈寅恪双目失明,他胆子小,一听见喇叭里喊他的名字,就浑身发抖,尿湿裤子。 就这样,终于活活给吓死了。

陈寅恪不一定是被高音喇叭吓死的,但梁夫人为这一野蛮行径添了一个有力的旁证。

陈寅恪的心脏病日趋严重。

折磨,在一九六七年一月后进入高潮,陶铸被打倒,各路打著不同旗号的"造反派"纷纷上门逼令陈寅恪交代与陶铸的"黑关系"。用"惨无人道"一词来形容,并不为过。一九六七年夏,唐筼心脏病发作,濒临死亡。大概是在这个时候,陈寅恪写下一副"遗恨塞乾坤"的预挽爱妻的对联。联云:

涕泣对牛衣,卅载都成断肠史。

废残难豹隐,九泉稍待眼枯人。

"牛衣对泣"的古典,比喻为夫妻共守穷困;"废残难豹隐",道尽人生的无奈:天欲绝陈,先毁其目,后夺其足,即便命运如此,欲觅一避世隐居处了此残生也不可求。这副"预挽妻联"语气极之凄凉。

遇到唐筼,陈寅恪做了自己之前觉得愚蠢的事,坠入爱河。在一次短暂的分别时,他甚至巴巴地写诗寄怀:“赢得阴晴圆缺意,有人雾鬟独登楼。”图片为1957年,夫妇二人中山大学散步。

唐筼经年为病痛所困。在晚年,陈、唐两人一直认为唐筼将先陈寅恪而去,这也是陈寅恪向唐筼生前预撰挽联的一个内情。在一九六七、一九六八年之际,这对四十载相依为命的夫妻,陷入了"生不如死"的境地。

在这段时期,陈寅恪向校方递交了一份"申请书",内云:"一,因心脏病需吃流质,恳求允许每日能得牛奶四支(每支月四元八角)以维持生命,不胜感激之至。二、唐筼现担任三个半护士的护理工作,和清洁工杂工工作,还要读报给病人听,常到深夜。精神极差。申请暂时保留这位老工友,协助厨房工作,协助扶持断腿人坐椅上大便。唐筼力小头晕,有时扶不住,几乎两个都跌倒在地。一位工友工资二十五元。饭费十五元,可否每月在唐筼活期存款折中取四十元为老工友开支。又,如唐筼病在床上,无人可请医生,死了也无人知道"。 如"婴儿一般"失去旁人护理便无法生存的陈寅恪,在这一刻充盈著丈夫的怜惜之情。在陈寅恪所说的任何一句话都有可能被无限上纲上线的日子里,陈寅恪的"申请书",无疑是用生命写就的。

此时,陈、唐两人相依相存的情势已变成唐筼一人独力撑承两个生命的重荷。陈寅恪虽有两个女儿同在中山大学工作,但二女儿早在六十年代前期就搬出娘家另住教工宿舍。三女儿也在一九六六年结婚迁出另筑小家庭。革命的风暴也给这些"资产阶级的孝子贤孙"带来很大的伤害。陈家女儿们除了要参加运动外,平时还不敢随意回娘家探望父母,免招来批判。在斗争陈寅恪时,据说陈寅恪的亲属也有人被迫承认"自己是特务,陈寅恪是大特务,陈家女儿也是特务"。亲属中还有人贴大字报云"要坚决划清界线"。"文化大革命"对中国千万个家庭亲情的伤害,也在陈寅恪一家中有所反映。

对于实际上已"死"过许多回的人来说,所有的伤害已变得微不足道;人生,很淡漠……

三

死亡的气息终于逼近。

一九六九年春节刚过,陈寅恪被勒令搬出东南区一号二楼已住了十六年的家。责令陈氏搬家是在生活上的一种迫害。陈寅恪被迫搬家的直接后果,便是加速了陈寅恪的死亡。"文革"结束后,陈寅恪获得"平反",当时迫令陈氏搬屋的理由被解释为"因为'工宣队'看中这座楼用来作指挥部"。一位对陈寅恪晚年甚为了解的朋友一直坚持这样的观点,如果陈寅恪不搬家,也许还可以多活几年。

一九六九年一月二十九日,毛泽东同意中共中央转发驻清华大学工人、解放军毛泽东思想宣传队的报告--《坚决贯彻执行对知识份子"再教育"、"给出路"的政策》。百万知识分子在整整三年的浩劫中第一次有了片刻的喘息机会。十九天后,中国民间的传统节日春节来临。给予知识分子以"出路"的这个中共中央文件,未能挽回陈寅恪的命运。

一九六九年三月五日,中山大学在一份《坚决落实毛主席对知识分子"再教育"和"给出路"的政策》的报告中这样写道,"对于旧知识分子和反动学术权威要注意加以区别。像陈寅恪,一贯利用学术,坚持反动立场,恶毒地向党向社会主义进攻的应划为反动学术权威,要把他们批得比狗屎还要臭。以后,给予一定的生活费,养起来作反面教员"。不能给陈寅恪"出路"的症结就在这里。其时陈寅恪已搬到西南区五十号的平房宿舍去了。陌生的环境,已不成样子的家,并未放松的逼迫……痛苦的一生在这一年已走到尽头。

在这最后的时刻,甚少有人知道陈寅恪的真实生存状态。校园大部份人(包括陈寅恪两个女儿)都去了"五·七干校",只有革委会与"工宣队"等权力机构偶尔派人上门察看一番。"文革"结束后,校方传出陈寅恪在最后的日子里还"表示对毛主席和共产党的感激"。这个说法,正是源自这段"革委会"偶尔派人上门察看一番的时期。真相如何,恐怕永远都不可探究。因为直至陈寅恪死后,中山大学的有关材料依然用充满了"阶级仇恨"的语调,评价"比狗屎还要臭"的陈寅恪的所谓政治态度,死不悔改的陈寅恪,死后依然遭到诅咒。而民间的传说,则更接近人物的性格,据说陈寅恪临终前,校方最后一次派人上门查看,陈寅恪断断续续表达了两个观点,一为珍宝岛从来就是中国的领土,二是承认自己是资产阶级反动学术权威。其时中国与前苏联在珍宝岛地区发生了一连串武装冲突,两国总理为此就边界地区领土问题举行为世界瞩目的外交谈判。陈寅恪为此事而表态,不知北京方面是否曾就此问题征询过陈氏的意见。而"行将就木"的历史学家承认自己是"反动学术权威",表明陈寅恪最终仍与共产党"划清了界线"--这就是这个传说最传神的一笔,当年人们已这样理解陈寅恪。民间传说很生动,似乎也"很可信"!

比较肯定的情形是,在这生命最后的二百来天里,陈寅恪已瘦得不成样子,少数的亲朋好友偷偷登门看望,他也一语不发,只是眼角不断流泪。

一九六九年十月七日晨五时许,陈寅恪走完了他七十九年的人生历程,因心力衰竭,伴以肠梗阻、肠麻痹而含冤去世。

因文革问题一直未能真正平反,所以陈寅恪夫妇的骨灰一直不被各地政府接受。直至24年后,才得以在江西庐山植物园入土为安。

对自己的结局,有一点是陈寅恪预测落空的,那就是他先爱妻而去。正因为这样,在他去世后,令人很伤痛的一件事发生了。四十五天之后,一九六九年十一月二十日晚八时许,陈寅恪的贤妻唐筼亦追随九泉下丈夫去了。按一般的说法,唐筼死于心脏病、脑出血,但在这四十五天中,唐筼从容为自己安排后事。她嘱咐从四川赶来帮忙料理陈寅恪后事的大女儿流求,若她死后不必再从四川来广州了;并一再寄语三个女儿要好好团结。在这四十五天,唐筼连一些细微的事情也安排考虑到了。她曾对人言:"待料理完寅恪的事,我也该去了。" 唐筼去世后,她这种异乎寻常的安排便解开了生与死的谜底。死,是轻而易举的。唐筼大半生靠药物维系著生命,只需停药数天,生命的苦痛与哀伤便永远结束。十八年前,"我敬姊志节"的唐筼曾满怀感伤之情写下《哭从姊琬玉夫人》的悼念诗,诗中两次提到"琬玉夫人"殉夫事,并以敬怀的笔触写下这样两句:"姊母殉夫死,姊亦传其烈"。十八年后,抹不掉的人生烙印以死亡的形式显现。

七十一岁的唐筼,平静地了断了缠绕了七十一年的人生之凄苦,为陈寅恪而活著的唐筼,亦为陈寅恪而死。陈寅恪的人生,应该延续到一九六九年十一月二十一日这一天。

本文选自陆键东的《陈寅恪的最后20年》,书甫一出版,即一售而空,再次印刷,也均告脱销。今天,恐怕我们已经毋须再多谈阅读《陈寅恪的最后20年》的理由了。因为,它不仅还原了陈寅恪这位大师晚年的生活境况,而且还率先揭露了那个非常年代在文化层面上造成的伤害,更为重要的是,它包含了诸多知识分子的回忆和情感,这一切都最终凝缩在一起铸成了这部传奇的作品。正如陆键东自己曾说过的那样,“这本书早已凝聚了康乐园几代人文学者的精神”。

陈寅恪1890年7月3日生于湖南长沙,生时祖母黄夫人以其生值寅年,取名寅恪,恪为兄弟间排辈。陈三立是“清末四公子”之一、著名诗人。祖父陈宝箴,曾任湖南巡抚。陈寅恪儿时启蒙于家塾,学习四书五经、算学、地理等知识。

在德国留学期间,他勤奋学习、积蓄各方面的知识而且具备了阅读梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八种语言的能力,尤以梵文和巴利文特精。文字是研究史学的工具,他国学基础深厚,国史精熟,又大量吸取西方文化,故其见解,多为国内外学人所推重。

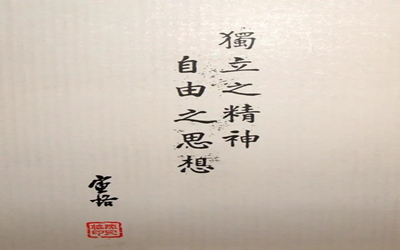

1925年,陈寅恪回国,与梁启超、王国维一同应聘为研究院的导师,并称“清华三巨头”。后来,他在所作的王国维纪念碑铭中首先提出以“独立之精神,自由之思想”为追求的学术精神与价值取向。

1939年春,英国牛津大学聘请他为汉学教授,并授予英国皇家学会研究员职称。他是该校第一位受聘的中国语汉学教授,在当时是一种很高的荣誉。他离昆明到香港,拟全家搭英轮转赴英国牛津大学任教,因第二次世界大战爆发,被逼暂居香港,任香港大学客座教授兼中文系主任。太平洋战争爆发后,日本人占领香港,陈寅恪立即辞职闲居,日本当局持日金四十万元委任他办东方文学院,他坚决拒绝。

1949年,中华人民共和国成立后,先后被选为中国科学院社会科学部委员、中国文史馆副馆长、第三届全国政协常务委员等职。“文革”开始之后,陈寅恪遭到残酷折磨。使他最伤心的是,他珍藏多年的大量书籍、诗文稿,多被洗劫。

1969年陈寅恪去世,享年79岁。

摘 录

“独立之精神,自由之思想”

海宁王静安先生自沉后二年,清华研究院同仁咸怀思不能已。其弟子手先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。佥曰,宜铭之贞珉,以昭示于无竟。因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。来世不可知也,先生之著述,或有时而不彰。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

(节自《清华大学王观堂先生纪念碑铭》)

“我的思想,我的主张”

我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。王国维死后,学生刘节等请我撰文纪念。当时正值国民党统一时,立碑时间有案可查。在当时,清华校长是罗家伦,是二陈(CC)派去的,众所周知。我当时是清华研究院导师,认为王国维是近世学术界最主要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人。我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神,所以我说“士之读书治学,盖将一脱心志于俗谛之桎梏。”“俗谛”在当时即指三民主义而言。必须脱掉“俗谛之桎梏”,真理才能发挥,受“俗谛之桎梏”,没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。学说有无错误,这是可以商量的,我对于王国维即是如此。王国维的学说中,也有错的,如关于蒙古史上的一些问题,我认为就可以商量。我的学说也有错误,也可以商量,个人之间的争吵,不必芥蒂。我、你都应该如此。我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,不以为芥蒂。我对胡适也骂过。但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的,所以我说“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”我认为王国维之死,不关与罗振玉之恩怨,不关满清之灭亡,其一死乃以见其独立自由之意志。独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。正如词文所示,“思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。”一切都是小事,惟此是大事。碑文中所持之宗旨,至今并未改易。

我决不反对现政权,在宣统三年时就在瑞士读过资本论原文。但我认为不能先存马列主义的见解,再研究学术。我要请的人,要带的徒弟都要有自由思想、独立精神。不是这样,即不是我的学生。你以前的看法是否和我相同我不知道,但现在不同了,你已不是我的学生了,所以周一良也好,王永兴也好,从我之说即是我的学生,否则即不是。将来我要带土地也是如此。

因此,我提出第一条:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治”。其意就在不要有桎梏,不要先有马列主义的见解,再研究学术,也不要学政治。不止我一人要如此,我要全部的人都如此。我从来不谈政治,与政治决无连涉,和任何党派没有关系。怎样调查也只是这样。

因此我又提出第二条:“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。”其意是毛公是政治上的最高当局,刘少奇是党的最高负责人。我认为最高当局也应有和我同样的看法,应从我说。否则,就谈不到学术研究。

至如实际情形,则一动不如一静,我提出的条件,科学院接受也不好,不接受也不好。两难。我在广州很安静,做我的研究工作,无此两难。去北京则有此两难。动也有困难。我自己身体不好,患高血压,太太又病,心脏扩大,昨天还吐血。

你要把我的意见不多也不少地带到科学院。碑文你带去给郭沫若看。郭沫若在日本曾看到我的王国维诗。碑是否还在,我不知道。如果做得不好,可以打掉,请郭沫若做,也许更好。郭沫若是甲骨文专家,是“四堂”之一,也许更懂得王国维的学说。那么我就做韩愈,郭沫若就做段文昌,如果有人再做诗,他就做李商隐也很好。我的碑文已流传出去,不会湮没。

节自《对科学院的答复》

“抱如是之理想,生若彼之时代”

端生心中于吾国当日奉为金科玉律之君父夫三纲,皆欲借此等描写以摧破之。端生此等自由及自尊即独立之思想,在当日及其后百余年间,俱足惊世骇俗,自为一般人所非议。……噫,中国当日知识界之女性,大别之,可分为三类。第一类为专议中馈酒食之管家婆。第二类为忙于往来酬酢之交际花。至于第三类,则为端生心中之孟丽君,即其本身之写照,亦即杜少陵所谓“世人皆欲杀”者。前此二类滔滔皆是,而第三类恐止端生一人或极少数人而已。抱如是之理想,生若彼之时代,其遭逢困厄,声名湮没,又何足异哉,又何足异哉!

故此等之文,必思想自由灵活之人始得为之。非通常工于骈四俪六,而思想不离于方罫之间者,便能操笔成篇也。今观陈端生《再生缘》地一七卷中自序之文与《再生缘》续者梁楚生第二十卷中自述之文,两者之高下优劣立见。其所以至此者,鄙意以为楚生之记诵广博,岁或胜于端生,而端生之思想自由,则远过于楚生。撰述长篇之排律骈体,内容繁复,如弹词之体者,苟无灵活自由之思想,以运用贯通于其间,则千言万语,尽成堆砌之死句,即有真实情感,亦堕世俗之见矣。不独梁氏如是,其他如邱心如辈,亦莫不如是。《再生缘》一书在弹词体中,所以独胜者,实由于端生之自由活泼思想,能运用其对偶韵律之词语,有以致之也。故无自由之思想,则无优美之文学,举此一例,可概其余。此易见之真理,世人竟不知之,可谓愚不可及也。

节自《论再生缘》

(本文选自轰动知识界,曾一度洛阳纸贵的陈寅恪传记《陈寅恪的最后二十年》,文末附原著)